宗教倫理學的基本原理與中層原則

──以基督宗教與佛教為主軸的一個探索

The Basic Principle of the Mid-Level Rules of Religious Ethics

— An Exploration Centering around Christianity

釋昭慧 Shih Chan-hui

玄奘人文社會學院宗教學研究所副教授

法光學壇 Dharma Light Lyceum

第六期 ( 2002 年 ) 頁數1-36

法光雜誌社 台北市

p1

摘要

研究法律,必須理解立法精神與立法原理,次而明瞭其基本規範──憲法,再而理解依憲法所制訂的實體法與程序法,乃至更次層級的種種行政法規與種種判例。而政府部門、人民團體、企業團體或宗教團體,也必須援引這些上層法規以為依據,進而制訂內部法規。

世間法律是如此有層級性地逐漸形成,宗教戒規亦然。各種宗教哲學與思想體系,其倫理學說都可從基本原理,產生若干中層原則,從中層原則產生基本規範,從基本規範產生各種不同層級的法規制度,又在沿用各種規制以斷案之時,產生各種可供後來者依循的判例。

本文依「原則主義」(Principlism)中所論證的四個最基本的中層原則,用以檢視基督宗教與佛教倫理學,從兩大宗教迥異的基本原理(「神造論」

與 「緣起論」),推論其如何得出中層原則之共識,並向下略述它們形成各自基本規範的內在理路,以及它們各自所面對的質疑,與它們針對質疑所做的回應。如:基督宗教的「一生一切」論,佛教玄學化的

「一即一切」 論與單線因果思考的 「業障」 論,都易受到 「陷入命定論」

之質疑,基督宗教則易受到 「排他性」 與 「如何建立信心」

之質疑。

本文特別一提兩大宗教的動物倫理,因為,「動物」應否被納入道德考量?這是兩大宗教在運用「不傷害」、「仁愛」或「公正」原則時,歧義最大的一個部分。

p2

Abstract

In the study of law, it is necessary to understand the spirit behind the establishment of laws and the principle according to which laws are given.

The next point to realize is its basic standard ( i.e the constitution), and then the material and formal laws, or even more detailed administrative regulations and all kinds of concrete cases, based on the foundation of the constitution. Government agencies, civil organizations, business conglomerates and religious bodies have to consult these high-level stipulations when they settle on their own constitutions.

Worldly law developed in this way step by step. The same is the case with religious law. Ethics in the philosophies and ideological systems of each religion can produce a number of mind-level rules from their basic principle and then, from mid-level rules, develop basic standards and from basic standards all kids of different law systems. When they decide individual cases by extension from various law systems, they produce decisions which later generations can consult.

The

present paper uses the four most basic mid-level rules principlism is talking

about, in order to check ethics in Christianity and Buddhism. From the vastly

different basic principles of these great religions—“creation” and “dependent

arising”—it is deduced how they arrive at common ground regarding mid-level

rules. Furthermore, the inner logic of the formation of their basic standards is

described as well as the doubts they have to face and the way they respond to

those. To give an example, the Christian teaching of “one created everything,”

the concept of “one is everything” found in mystified Buddhism, and the “karmic

obstacle” concept reflecting simple cause-effect consideration are all easily

criticized to fall into the trap of fatalism. Christianity is also prone to be

accused of intolerance.

The present paper discusses especially ethics regarding animals as presented by

these two religions since their greatest difference exists when they argue about

extending the principles of “not harming,” “love,” and “justice” to animals.

p4

壹 導論

一、從基本原理到法規判例

社會中的倫理共識,

一般是依於宗教、法律、風俗習慣、道德輿情而逐漸形成的,

此中有些已載明於法典, 屬於「成文法」,

有些尚屬「不成文法」,

這些都可說是該社會中約定俗成的倫理共識。這些倫理共識,

經常是人類在漫長的歷史洪流之中, 「摸著石頭過河」,

為了適應世道人心的共同理想與共同欲求,

而逐步產生的。其中當然也夾雜著大量區域文化或宗教思想的特色,

以及每一族群對人事物的愛憎情結,

這往往形成了許多族群相互之間截然相反的倫理行為。所以有些倫理學家會有「倫理相對主義」(ethical relativism)的看法,

不承認有統一或普遍性的典範存在。

然而無論是西方的希臘哲學、希伯來神學,

還是東方先秦諸子中的儒、道、墨家與印度大多數宗教學派,

在提出與社會共識相同或相異的倫理見地時,

大都依其經驗法則, 而翻轉歸結於形上的本體,

如亞里斯多德的「第一因」(first causes )或「第一原理」(first principles)、新舊約的「上帝」(God)、儒家的「天命」、道家的「道」、墨家的「天志」與婆羅門教的「梵」(Brahma)。

筆者曾撰《佛教倫理學》,建構佛教倫理見地的思想體系:逕依經驗法則而直接歸納出「緣起」(pratītya-samutpāda)之基本原理,而不另立形上實體,再依「緣起」之基本原理而建構「護生」哲學。

我們可以更清晰地指出:各種宗教哲學與思想體系,其倫理學說都可從最核心也最高層的基本原理,產生若干中層原則,從中層原則產生基本規範,從基本規範產生各種不同層級的法規制度,又在沿用各種規制以斷案之時,產生各種可供後來者依循的判例。即使是類集種種成文法規的古今法典,

背後也隱藏著該文化社會中最上層理論基礎的活水源頭,

以及制訂法規所需遵循的法學原理。我們可以將世間法律或宗教戒律,

大略擘分出各種如下之建構層次, 這在法律學門而

p5

言,

已是法哲學與法理學的學科範疇:

基本原理→中層原則→基本規範→各種規制→各種判例

吾人在研究法律的時候,

不宜忽略了它背後所隱藏的法哲學,

而單只研究個別或局部的法規條文,

必須深層推究條文背後的法理學與法哲學。依此可以深入瞭解實體法與程序法的立法精神與立法原理,

次而明瞭其基本規範──憲法,

再而理解依憲法所制訂的民法、刑法、各種程序法,

乃至更次層級的種種行政法規與種種判例。而政府部門、人民團體、企業團體或宗教團體,

也必須援引這些上層法規以為依據,

進而制訂內部法規。世間法律是如此有層級性地逐漸形成,

宗教戒規又何嘗不然?

本文之寫作,

受中央大學哲學研究所李瑞全所長大作《儒家生命倫理學》頗多啟發。李教授大作之中,

消化西方現代倫理學, 吸收「原則主義」(Principlism)為主的生命倫理學,

旁及各種重要的倫理學和生命哲學之要點,

會通原則主義所提出的中層原則,

再結合並發展中國儒家特有的中層原則,

而確立以儒家為中心的(人文主義的)生命倫理學。

這整套的理論建構模式,

讓筆者深感興趣。於是筆者按圖索驥,

尋出「原則主義」的英文原著,

並單就其中所論證的四個最基本的中層原則,

拿來檢視基督宗教與佛教倫理學, 從兩大宗教迥異的基本原理,

推論其如何得出中層原則之共識,

並向下略述它們形成各自基本規範的內在理路,

它們各自面對的質疑, 與它們針對質疑所做的回應,

以及它們的「動物倫理」。──本文之所以特別一提兩大宗教的動物倫理,

是因為,

「動物」應否被納入道德考量?這是兩大宗教在運用「不傷害」、「仁愛」或「公正」原則時,

歧義最大的一個部分。

但是在此之前,

本文將先行略述一般規範倫理學的兩大理論(義務論與目的論中的效益主義),

並檢視它們與中層原則的關聯性。

p6

二、規範倫理學的分類與理論範型

倫理學可大分為規範倫理學(normative ethics)與後設倫理學(metaethics)。前者建構有關行為規範的基本原則,

作為日常生活面臨道德問題的行為指導。這是研究行為之「對」與「錯」的一門學問。後者則以倫理判斷與原則本身為研究對象,

進一步探討:什麼是價值?什麼是道德義務?道德到底是相對性的,

抑或有其客觀性?倫理判斷可否證成?……規範倫理學與後設倫理學,

猶如語言與文法的關係。

本文以規範倫理學為討論範疇,

不涉及後設倫理學之諸議題。規範倫理學所要討論的是倫理行為之「應然」法則,

但它不是要告訴我們「該怎麼做」,

而是探究各種思想體系之中, 「該怎麼做」的原因何在。

依筆者一向講學之分類習慣,

將規範倫理學依行為主體所關切的對象, 而大分為三類:

一、個己倫理:有關個人生命處境之倫理學。

二、群己倫理:有關個人與他者、個人與族群或社團、個人與國家、個人與人類之倫理學。

三、環境倫理:涵括個人對待環境與對待動物之倫理學。

其次, 依規範倫理學之理論範型,

可大分為兩種理論:義務論(deontological theories)與目的論(teleological theories)。前者以主張普遍性道德律的康德(Immanuel Kant)、羅斯(David Ross)學說為代表,

後者以邊沁(Jeremy Bentham)、穆勒(John Stuart Mill)所提倡「尋求最大多數人之最大快樂」的效益主義(Utilitarianism)與伊璧鳩魯(Epicurus)、霍布士(Hobbes)等所支持的明哲保身,

「尋求自我之最大快樂」的為我主義(egoism)為主。

義務論以康德的主張為例,

他主張道德律存在於每一個人的心中。此中,

個人主觀上實踐的規則, 康德稱之為格律(maxim);部分的格律可以推而廣之,

成為客觀上人人皆應遵守的實踐規則, 這時

p7

就有了普遍性與強制性,

而名之為定律(law)。康德堅信人是具有理性與道德自覺的動物,

人類也因此而是道德的族群, 因此, 人本身應該就是「目的」,

而不應該被視為「工具」。

目的論有兩種,

一是「為我主義」, 一是「效益主義」。「為我主義」認為,

人是以自我利益為考量,

從而決定他的行為。這並不表示「為我主義」的人完全沒有利他行為,

只是利他行為的考量, 來自於利己的目的。有些利他行為,

短期而言對自己是一種損失, 但長期而言,

建立了自己的社會信用,

也就相對地得到許多的回饋。「效益主義」過去被翻譯成「功利主義」,

導致他人誤以為他們勢利眼而現實功利。其實不然,

效益主義從公眾而非自我的角度出發, 考量的是公眾的利益,

亦即尋求最大多數人的最大效益。

就上所言,

義務論認為每一個人的心中都有一把「對與錯」的尺,

但是效益主義者眼中的「對與錯」,

主要是看該事在結果上是否能達到最大多數人的最大效益。能使最大多數人得到最大效益就是「對」,

反之則為「錯」。在西方,

這兩大倫理學說還可再各自分為兩類,

相互間有很多精彩的對詰, 這些不勞在此細表。概括而言,

即使沒有專業的哲學訓練,

一般人依然是從「普遍性的規律」或「結果的效益」這兩個角度來作倫理判斷的。但筆者認為:人們大都交錯著以這兩種角度衡量事情,

而很難是一個純粹的義務論或目的論者。

舉政治人物而言,

一個在民主社會中饒富理想的政治人物,

也許在野時期還是個純粹的義務論者,

但一旦成為政治領導人、各級議會的議員或政務官,

就經常不得不依目的論(效益主義或為我主義)來看待問題了。這是因為,

依於效益主義, 民主政治的政策考量,

必須要能照顧到最大多數人的最大效益,

而這經常會是政策成功與否的關鍵;依於為我主義,

則金權結合更使政治人物為了自己與金主的共同利益,

而為那些圖利少數特定對象的法案與政策, 曲意護航。

三、宗教是否具足「倫理」與「倫理學」?

首先我們不妨提出質疑:宗教是否必須涉及倫理(ethics)或道德

p8

(morality)?或者,

它是否可以縮小倫理關切的範疇, 讓宗教內部的成員,

單祇關切(攸關個人生命處境之)個己倫理, 而完全不須涉及(攸關他者處境的)群己倫理與(攸關自己所置身之世間的)環境倫理?

在基督宗教,

有「屬靈」抑或「屬世」的路線之爭, 在佛教,

也有「出世」抑或「入世」的路線之爭,

這已是一個古老的爭議性話題。話說回來,

即使是純重「屬靈」或「出世」的隱修僧,

僅為了「立足世間」以達成隱修目的之「利己」理由,

亦不得不顧及群己倫理與環境倫理。否則他們將會受到社會的強大排斥或干預,

處境維艱, 那時連隱修也終將成為奢望。

其次, 更積極而言,

無論是為了實踐諸如基督宗教的「愛德」或佛教的「慈悲」教義,

還是為了讓所弘傳的教義, 得以受到世人的接納與肯定,

宗教也不能將「倫理」置之度外。

這都還是理性層次的思辨。更深層而言,

生命既立足於天地之間,

焉能不沉思默想於個己處境、群己關係,

焉能無所感於山岳之壯偉、河海之澎湃、星空之浩渺、鳥獸蟲魚之狷飛蠕動、草木花果之蓬勃生機?既有所思所感,

則面對個己、他者、群體、動物、植物,

乃至環境中的無情之物,

必有以思對應之道。而對應之道的探索,

正是哲學與宗教的源泉。

基督宗教與佛教都不免觸及到倫理或道德的議題。在西方,

基督宗教是很自覺地建構著整套的倫理神學,

因為源自西亞的希伯來宗教, 有必要與西方本土的希臘哲學,

作積極性的對話。而希臘哲學早在亞里斯多德(Aristotle)的時代,

就已建構了「倫理學」的體系, 為此,

中世紀經院哲學大師湯瑪斯•阿奎那(Thomas Acquinas),

還綜合希臘哲學與希伯來神學, 使用亞里斯多德的哲學方法,

而建構其兼顧「自然律」與「神律」的道德學說。

東方的佛教因為沒有這種背景,

所以雖然在它的古典之中,

有許多與倫理、道德相關的豐富素材, 但過往的佛教思想史中,

卻未曾有意識地建構一套「倫理學」, 這是筆者在民國八十四(1995)年, 會

p9

撰著哲學進路的《佛教倫理學》以為大學教材的原因。

四、道德的中層原則

各種思想體系的倫理學, 來自不同的思想源頭,

有不同的推論過程, 卻可獲得相當接近的倫理共識;這些共識,

依於貝參(Tom L. Beauchamp)與查爾德斯(James F. Childress)所提出的生命倫理學體系,

可以歸納出若干基本的道德原則。查、貝二氏的主張,

亦即所謂的「共同道德性理論」(Common-Morality Theories ),

又名「原則主義」(Principlism),

他們嘗試掌握此諸道德共同性,

不採取任何思想體系中單一的最高原則, 而直接依經驗法則,

尋求多個普遍被接受與可用的道德原則 [1],

李瑞全教授以此名之為「中層道德原則」(或簡稱「中層原則」),

並提醒道:

事實上,

共同道德性如何提供一道德的起點, 這是原則主義所沒有說明,

也不容易說明的重要關鍵。[2]

查、貝二氏的主張, 亦即所謂的「共同道德性理論」,

可歸納出四個道德原則:

一、 自律原則(Principle of Autonomy):道德主體的行為,

出於自主自律的意願,

並相對地視他人為一自主自律的道德主體。

二、 不傷害原則(Principle of Non-maleficence):不應對任何人(或物)造成傷害,

應該防止罪惡而促進善行。這是一種道德義務(moral duty)。

三、 仁愛原則(Principle of Beneficence):指對他人或物的慈愛表現。相對於不傷害原則之為強制性的「道德義務」(moral duty),

仁愛原則屬於「道德理想」(moral ideal)。如果仁愛的德行,

要達到捨己救人的程度,

這是一種常人難以做到的「超義務」行為,

所以此中的仁愛原則, 暫限定於一般能力所及的犧牲與奉獻。

[1] 詳見Tom L. Beauchamp與 James F. Childress合著的Principles of Biomedical Ethics,New York, Oxford, Oxford University,1994, pp. 100∼109。

[2] 李瑞全,《儒家生命倫理學》,台北:鵝湖出版社,頁3

p10

四、

公正原則(Principle of Justice):道德上的普遍性、平等性與無偏私性。

這四個相同的中層原則,

不但促使人類存在著普世性的基本倫理規範(例如:不傷殺、不偷盜、不邪淫、不妄語),

而且也是不同的宗教哲學與思想體系之間,

可以在對話層面或行動層面「求同存異」,

共同為生命福祉而奮鬥合作的寶貴基礎。

以宗教哲學為例:基督宗教以「神」作為倫理神學的根源;佛教不建立形上學的「神」,

直接依經驗法則,

歸納出一切現象依因待緣而生成、變異、壞滅的「緣起」論,

作為佛教倫理學的基本原理。儘管基本原理南轅北轍,

但是從各自的基本原理, 確實也可開展出相同的四個中層原則,

以及類同項目佔極大比例的基本規範(如基督宗教的「十誡」與佛教的「五戒」)。

當然, 由於不同的宗教哲學,

其建立中層原則與基本規範的源頭活水(基本原理)往往迥異,

因此即使在運用「中層原則」的時候,

也會產生運用範疇與運用方法的重大歧異。

在運用範疇方面, 例如:兩大宗教都依不傷害原則,

而有「不殺」的基本規範。而佛教的「不殺生戒」,

禁止對任何生命(包括動物)的殺害;但是反之,

基督宗教的「十誡」, 則是不可殺「人」,

戒禁範圍並不及於人以外的動物。

在運用方法方面,

兩大宗教都重視仁愛原則(亦即「愛」或「慈悲」)在人間的具體實踐,

不喜徒托空言;而佛教對於「慈悲」的培養,

強調的是「以己度他情」(自他互替)以及「諸法無我」的觀照,

基督宗教對於「愛」的擴充,

則強調要回應「上帝白白的恩典」,

而盡心、盡形、盡意地敬愛上帝,

從而愛及同屬受造者的「鄰人」乃至「仇敵」。

依上項層次結構,

本文將縮小範圍,

以檢視基督宗教倫理學與佛教倫理學的基本原理、中層原則與基本規範,

其中包括:

一、 兩大宗教在規範倫理學方面,

所要處理的共同議題。

如:兩大宗教都主張人有根源性的重大問題。基督宗教有「原

p11

罪」論,

是指受造物沒有達到造物者創造他的目標。佛教則認為眾生皆有「無明」(知的根源性錯亂)與「我愛」(情意的根源性錯亂),

是為煩惱與生死之根源。

而面對此一重大根源性問題,

兩大宗教, 無論是基督宗教的創造論還是佛教的緣起論,

都可能被質疑它有「命定論」的思想陷阱(依筆者的觀察,

為數眾多的佛教徒, 動不動就祭出似是而非的「業障論」,

他們落入命定論陷阱的情形,

其實更形嚴重);而依系統神學或佛教哲學的內在邏輯,

也都可以肯定道德主體具足「自由意志」,

從而擺脫「命定論」的色彩。

又如:基督宗教倫理學中,

上帝有兩大屬性:「公義」與「愛」;佛教雖屬無神論,

卻也可從其「緣起」(pratītya-samutpāda)的基本原理,

而推出相應於「公義」與「愛」的兩大原則:「因果律」與「護生觀」。這兩大屬性或原則,

乍看彷若互相矛盾, 實則可以相互證成。

二、兩大宗教各自重視且看法不同的議題。例如:基督宗教極其重視對造物主之信德的建立,

佛教則無;又如:佛教一向鮮明地反對利用動物以換取人類的利益,

但基督宗教中的主流教派, 則對此一現象迄無重大的反對聲浪,

甚至以聖經內容或系統神學的理論,

來證成人類利用動物以成全人類福祉的正當性。

三、即使是兩大宗教所共同關切的倫理要項(如前所述之「原罪」或「無明」,

「自由意志」, 不傷害、仁愛與公正等),

彼此間仍因其基本原理有所差異, 而在證成同一結論時,

有其迥異的內在理路與詮釋系統。

五、兩種理論與中層原則

在此先擱置目的論中有強烈「明哲保身」氣息的為我主義不談,

而舉義務論與效益主義這兩種有利他主義傾向的倫理範型,

究其中層原則。

它們的前提都是「自律原則」;亦即, 承認道德主體的行為,

出

p12

於自主自律的意願,

並相對地視他人為一自主自律的道德主體。但何以能證成人可「自主自律」?何以不能反證:人是受到某一力量或眾多因素之牽制的?是則不詳。

義務論的普遍性道德律,

已兼顧了不傷害原則與公正原則,

但義務論是否也可以證成仁愛原則?此則不無爭議。因為義務通常伴隨成文法或不成文法的規範而來,

而規範往往是剛性的,

亦即帶著「非遵守不可」的強制性與公正性。在此情況之下,

普遍性的規律, 只能消極地要求人奉行「不傷害」原則,

卻無法積極地要求人們將「犧牲奉獻, 讓他人獲得幸福快樂」,

當作是必行義務,

所以義務論比較不能推論出必然的仁愛原則。(當然,

有義務論傾向的宗教不在此限。如基督教可依最高原理的「神」所擁有「愛」的屬性而推出「仁愛原則」,

佛教則可依「緣起」之基要原理,

而展轉推演出符應於「仁愛原則」的「護生」結論。)。

仁愛行為經常是「超義務」的犧牲奉獻;超義務的行為,

就沒有所謂的「非做不可」。例如, 我們不應傷殺他人,

這可以訂成普遍性的法律;但任何政府都無法在國家法律之中,

明訂「每人必須犧牲奉獻、救濟苦難」。政府只能從旁鼓勵,

而不會以法規強制人民「非如此做不可」。

退一步言, 即使仁愛原則如前所述,

是限定在一般能力所及的犧牲與奉獻,

這也必須依個人的能力、受者的需要與供需的訊息,

來分配有限資源, 未必盡符公正原則。

相對地,

效益主義較能接受更為積極付出的仁愛原則,

因為它關切的是快樂──「最大多數人的最大快樂」。但也難免會在照顧「最大多數」的時候,

權衡輕重而不得不犧牲掉「少數」的幸福快樂,

亦即:公正原則因此很難全然兼顧。既然效益主義的觀點強調「最大多數」,

相對地必然有「少數人」(如原住民、同性戀者、幼童,

或是智障、殘障、罪犯等各種社會邊緣人)的福祉受到忽略或選擇性犧牲,

這少數人在社會上常是弱勢族群, 在考量政策時,

這些弱勢族群常是被忽略或被犧牲的對象。

p13

如前所述,

政治人物在野時, 也許還有義務論的傾向, 但是一旦掌權,

即使能維持理想性格, 不為個己利益著想,

但往往為了考量最大多數人的最大效益,

也不得不改採效益主義來看待問題。這是因為, 依於效益主義,

民主政治的政策考量, 必須要能照顧到最大化的效益,

而這經常會是政策成功與否的關鍵。也因此,

在健康的民主社會之中,

經常會出現許多「堅持公正原則」的非政府組織(NGOs),

形成一股牽制性的力量, 主導著各種議題的社會運動,

成為少數(或人數雖屬龐大但政治力量相形弱勢的)族群的代言人,

推動相關法律與政策, 或監督法律與政策之制訂與實施,

以免執政者只照顧到「大多數人」, 卻犧牲了「少數人」(或是等而下之地圖利著特定的「少數人」,

卻犧牲了相形弱勢的「大多數人」)。

六、動物倫理的辯證關係

正由於效益主義較能接受仁愛原則,

它關切的是人的最大化效益, 甚至擴而大之,

未嘗不可及於最大多數「動物」的效益。如當代「動物解放」大師彼得•辛格(Peter Singer)撰著《動物解放》[3],

在書中建構的動物倫理, 採用的就是邊沁的效益主義, 以「感知能力」為判準, 透過綿密的辯證, 提出「人應將道德主張擴大到動物身上, 平等對待動物」的結論。[4]

這與康德的義務論不同。康德認為,

動物沒有人格, 因為它們不是理性、自覺的存有,

不能夠把握道德律則。由於它們不是道德立法王國的一員,

所以我們對它們並未負有任何義務。筆者以為, 這應是出於(義務與權利對等的)公正原則之考量。但是康德也認為,

我們應該善待它們, 因為那有助於培養人類善良的個性,

使我們在對待人類同伴時, 更為體貼溫厚。換句話說,

愛護動物是來自於「人」方面的考量,

而不是來自「動物」方面的考量;愛護動物, 為的是達成對

[3] 本書中譯本由孟祥森, 錢永祥二位先生合譯, 台北: 關懷生命協會, 民國八十五年九月初版.

[4] 同上, 頁四.

p14

人類有益之「工具效益」,

而非為達成對動物本身有益之「目的效益」。[5]

而Singer則認為,

既然人與動物都有感知痛苦、快樂的能力, 因此,

我們應該把動物效益考量在內,

而不能只站在人的立場去看待動物。顯然愛護動物,

就不應只為達成對人類有益的「工具效益」,

而是為了達成對動物本身有益的「目的效益」。

效益主義者之中, 也有些人是與Peter Singer

唱反調的, 如卡爾•柯亨(Carl Cohen)。他雖承認有些動物實驗非常殘忍,

但卻認為, 從大多數人類的效益價值而言,

也沒有完全禁止的理由。若因一個動物實驗而使得某一種醫療技術成功了,

或是發明了某一種特效藥物,

可造福無數病苦人群。以效益主義的定理而言,

動物實驗的正當性是可以說得過去的。

但是反之,

義務論反而比較不構成這種問題。如儒家所言:「殺一不辜,

行一不義,

得天下而不為也。」只要吾人能證明:這「不辜」的物種理應加入動物,

「不義」的行為理應加入「殺害動物」的項目, 那麼,

人就應奉行普遍性的「不傷害原則」,

斷無為了多數可以犧牲少數的「例外」可言。所以義務論的湯姆•雷根(Tom Regan),

反而堅持不得在所謂「人類福祉」的前提下,

以任何理由來殺害動物, 即使它真能達到「多數人類利益」,

也都無有例外。

貳 基督宗教規範倫理學──基本原理及其中層原則

一、基督宗教倫理的基本原理與中層原則

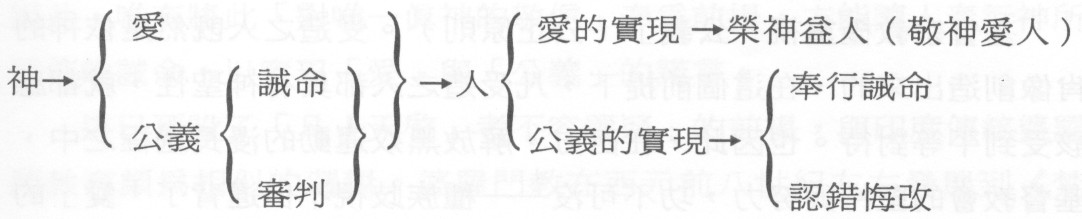

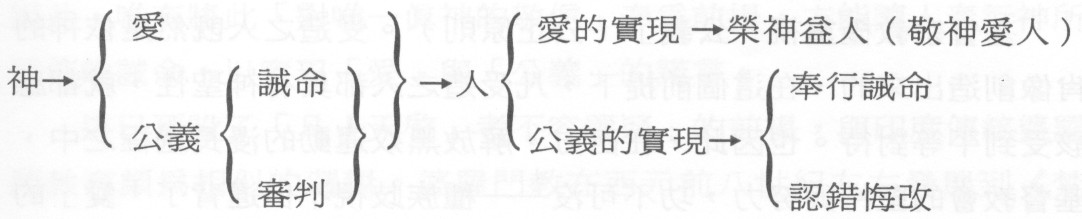

現在簡要談述, 基督宗教如何從最高原理推出中層原則?筆者依自己所理解的「神人關係」, 作如下之簡表:

[5] 同上,頁二三。

p15

基督宗教(包括了天主教與新教各教派)倫理學中,

最高、最基本的原理就是神(God), 一切中層原則與道德規範,

都是以神為前提而推演出來的。神有兩大屬性:「愛」與「公義」,

兩者可說是一體兩面的。

一切現象都是神的受造物,

而神是不需「他者」創造的, 是宇宙生成的第一因。就人而言,

神既是創造者, 也是教育者與審判者。神不但創造了人,

而且賦與人與祂相同的形體, 因此,

人有其他受造者所不具足的特殊性與神聖性。神基於愛來創造並看待祂所創造的人。神與人的關係,

類同人間父母與子女的關係, 但人的「原罪」,

卻讓人與神疏遠。「不教而殺謂之虐」,

因此神對於罪的審判是擺在最終末的, 在此之前,

依於祂本身的啟示(天啟)與教會的福傳(宣教),

教導人要奉行誡命, 認錯悔改。

基於「愛」的原理, 神愛世人, 並希望世人愛「鄰人」如自己,

且能原諒仇敵, 故耶穌說:「我實在告訴你們:凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的,

就是對我做的」(瑪25:37-40)。這就像是為人父母者,

總希望兄弟姊妹彼此間相親相愛;人能如此,

就是孝順父母的具體表現。做為一個基督徒,

他愛「鄰人」或仇敵, 是基於「愛主」的理由──同是依天主的肖像所創造出來的受造者,

「主內」的人都是兄弟姊妹, 所以不但不可互相傷害,

而且要相親相愛。這是「不傷害原則」與「仁愛原則」的體現。

不但基督宗教如此,

中國的墨子亦然。墨子主張:人要「兼相愛」(仁愛原則)而不能「交相攻」(不傷害原則)。這是基於什麼原理呢?他說:這是基於「天志」。也就是說,

老天爺的意思, 是希望人與人之間相親相愛,

而不可交相攻伐的。

p16

基督宗教極重視「公義」(公正原則)。受造之人既然是依神的肖像創造出來的,

在這個前提下, 凡受造之人都具有神聖性,

就都應該受到平等對待。也因此, 在西方,

解放黑奴運動的漫長過程之中, 基督教會的堅持與努力,

功不可沒──種族歧視不但違背了「愛」的精神,

也不符應於「公義」。

基督宗教的公正原則,

就在「公義」的前題下, 從兩個方向具體展現出來, 一是誡命,

一是審判。為了避免人與人之間, 因其罪性而互相傷害,

所以它有基於「公正原則」而頒佈的普世性基本規範──十誡,

任何人皆應遵奉之, 此為公正原則之一端──普及性的公正(distributive justice)。再者,

如果人不能遵守誡命, 認錯悔改, 那麼他將面對神的終末審判,

此為公正原則的另一端──報應性的公正(retributive justice)。

十誡之中的第五條:當孝敬父母。第六條:不可殺人。第七條:不可姦淫。第八條:不可偷竊。第九條:不可做假見證陷害你的鄰居。第十條:不可貪戀他人所有的一切。──孝敬、不殺、不淫、不盜、不妄,

這都是普世性的道德律。由此可見,

基督宗教確有強烈的義務論色彩。

十誡之中, 第一條:除我以外,

你不可有別個上帝。第二條:不可為自己雕刻偶像。第三條:不可妄稱耶和華你上帝的名。第四條:當記得安息日,

守為聖日。這些都是神與人之間相互關係的立約。從其他非基督徒的立場,

難免質疑:這樣將無法尊重異教徒與不信教者;但是從基督宗教倫理學的完整立場而言,

確有此一立約的必要。

唯有敬信於神,

從而奉行神的誡命, 人方能依神所賦與的自由意志,

為自主意願的言行負責, 並尊重他人的自主意願(自律原則)。唯有敬信於神,

從而奉行神的誡命, 方能消極地免除人與人彼此之間的傷害(不傷害原則),

積極地乃至超義務地犧牲奉獻, 並且學著愛人如己(仁愛原則)。唯有敬信於神,

從而奉行神的誡命, 人的神聖性方能獲得重視,

人方能公正並平等地對待人類(公正原則)。四種中層原則之實踐,

在基督宗教之中, 其根源無一不來自於神的誡命。

p17

因此,

唯有將此「對唯一真神的敬信」奉為前提,

方能讓人奉行神所頒佈的誡命,

以實現「愛」與「公義」的諾言。

這已預設了「凡『天啟』者不容置疑」的前提,

與印度傳統婆羅門教有頗為相似的邏輯。婆羅門教在西元前八世紀左右發展到《梵書》時代,

提出了三大主義:吠陀天啟, 祭祀萬能, 婆羅門至上。這三者,

在「吠陀天啟」的前提之下,

有必然的邏輯性開展:「吠陀天啟」, 表示吠陀來自神的語言,

有不容置疑的權威性;然則人神之間應當如何溝通?這就必須透過對於神的虔誠祭祀,

「祭祀萬能」的主張由此而起。而祭祀又要由宗教專業的婆羅門,

方能進行之, 此所以「婆羅門至上」。教士與信徒的階級藩籬,

乃至貴族與賤民的種姓歧視, 在這套主張中都得到了正當性。

但基督宗教在這方面是較為仁慈與開闊的。如前所述,

它主張凡受造的人皆平等,

而且當新教提出「萬民皆祭司」理論之時,

連教士與平信徒之間的藩籬都被拆除了。

二、基督宗教倫理學所面對的質疑與回應

(一)兩種質疑

1.有關「排他性」的質疑

既然基督宗教所有的中層原則,

乃至基本規範, 都根源於神, 在此前提之下,

「唯一真神」就成了不可被顛覆的「底線」。如果連神的「存在」都被質疑,

那麼祂的誡命又豈能受到重視?如果對神不能產生絕對且唯一之「信」,

還有絲毫懷疑或猶豫的空間,

那麼祂的誡命之權威性就相形削弱,

成為世間諸種教誨的其中一種,

可供參考以成為個人自由選擇的「格律」(maxim),

卻不能形成普世性的「法律」(law)。如果神的存在都被推翻,

或是唯一真神的信仰還有一些懷疑或猶豫的空間, 那麼緊接著,

中層原則的體現與基本規範的實踐, 其必然性與正當性,

就會出現問題。

但是相對而言,

排他性本身不正好是與「不傷害」或「仁愛」原則的普遍性定律,

形成了自我矛盾與自我消解的作用嗎?

p18

2.有關「建立信心」的難題

再者,

基督宗教的理論既然是建立在神的基礎之上,

但「神」又是超越常識經驗的──特殊的神秘經驗或深層的冥契經驗姑且不論,

在起步階段, 一般人是只能訴諸想像與信仰的。然則,

如何可能令他人對神生起信心?信仰只可能從內心深處自發性地生起,

它是自主而無法強制的。政治性的壓迫或許可以使人表面上成為教徒,

但是內心深處卻不會依此而建立真正的信根。

有了「信德」的基礎, 才能按步就班地奉行誡命, 認錯悔改,

榮神益人。如果連信德都尚不具足,

又如何產生愛「鄰人」或「仇敵」如同愛自己兄弟一般的動力?畢竟這是一樁「逆向操作」的心性鍛練,

常人不易行之。簡言之, 對一個信德不具的人,

應當如何幫助他建立起對「唯一真神」毫不遲疑的信心,

好讓他依此信心以奉行誡命?

(二)有關「排他性」質疑的回應

「愛」, 是只及於教內的兄弟姊妹,

抑或可普及教會之外的其他人類?愛的「適當領受者」,

若從耶穌與保羅的教誨來看,

理應及於教會之外的「鄰人」乃至「仇敵」;但邁入第二世紀的初代教會則認為,

愛的範圍幾乎單只及於基督徒團體本身。這就形成了教會的排他性格,

以及它與世界之間的緊張關係。

依基督宗教倫理學的內在理路而言,

若「鄰人」或「仇敵」所崇拜的不是唯一真神,

他們將無法信服「愛」與「公義」的啟示, 從而無法認罪悔改,

而必須面對嚴峻的終末審判。也因此,

基於「愛鄰人」或「愛仇敵」的理由,

有必要讓他們回歸唯一真神的信仰。這樣一來,

無論他們對異教徒與非教徒的愛是多麼地真摯,

都難免讓人質疑此中強烈的宰制性格。

排他與宰制的態度,

造成了基督徒與非基督徒間的緊張關係, 直至二次大戰後,

思及人類為了宗教、政治或種族的意識形態, 鬥爭太過殘酷,

生靈塗炭。也因此, 幾經反省,

世俗潮流傾向於尊重多元宗教、文化、種族和意識形態。面對這俗世的主流趨勢,

基督宗教有識

p19

之士也反省到,

是否還要再於信與不信之間築起心牆, 壁壘分明?

一九六二至六五年間,

梵二大公會議中, 天主教重新反省此一課題,

甚至提出一個問題:是否只有信仰耶穌基督的人才能「得救」?如何看待「異教徒得救與否」的問題?結論是:「天主離他們不遠。」「6」神學理論至此峰迴路轉,

改善了與其他宗教之間的互動,

提倡以「宗教對話」代替「宗教對抗」。

筆者以為,

基督宗教在倫理學上如要對「排他」傾向加以解除,

不妨思考:並非只有透過「神」的原理,

才推得出此諸中層原則;事實上, 如前所述,

其他宗教或世俗學說的義務論與效益主義,

一樣推得出全分或多分的中層原則。不信奉唯一真神的異教徒與非教徒,

不必然會因其「不信」,

而產生倫理判斷的錯謬與倫理實踐的遲疑。在十誡中去除了與「神」立約的五個誡命之外,

其他五者:孝順、不殺、不盜、不淫、不妄, 在世俗倫理學派(如儒家的綱常之教),

或在宗教倫理學派(如佛教的五戒與報恩之教)中,

同樣都是普遍性定律。這樣,

或許能在信仰唯一真神以奉行誡命的同時,

也容留一個與異教徒及非教徒之間,

相互尊重與相互對話的空間。

(三)有關「建立信心」質疑的回應

來自經驗層面的事物,

較可運用經驗法則來加以檢驗,

以尋求彼此的同意。在業已經驗為「確實」的前提下,

其他尚未親身經驗的事物, 也可依於此一前提,

邏輯性地推理出來。神的存在既然不能訴諸一般常識性的經驗法則,

那麼,

人是否能相信神?也就無法百分之百掌握在宣教者的手裡。

即使是一位業已起信,

並且見證到過異象的修道者, 其對神之至信,

似乎也不全然是毫無動搖的。就在最近(2002年11月28日),

義大利《信使報》報導,

德蕾莎修女的私人日記與書信顯示:她在世時對神的信心,

並不像一般認為的那樣堅定, 而是飽受煎熬, 經歷長

[6] 梵二大公會議憲章第二章「非基督徒」節: 「至於那些在幽暗和偶像中尋求未識之神的人們, 天主離他們也不遠, 因為賞給眾人生命, 呼吸和一切的仍是天主. 」 (參見http://www.vaticanradio.org/cinesebig5/pont-acta/concilio/chiesa/lg02.html#1)

p20

達五十年的信仰危機,

經常懷疑上帝是否存在。[7]

基督宗教為了幫助人們建立信德,

一方面在「神」已存在的前提之下,

採用了理性的思維以建立系統神學,

另一方面採用了超理性的靈修方式以見證異象。而對於非信徒,

他們更重視感性的傳布, 亦即「愛」的感化力量。

基督徒矢志要做世間的「光與鹽」,

基督徒走到那裡, 在他身上就應實現耶穌的愛, 以此感動人們,

讓人歸投主懷。因此基督宗教的宣教,

不只是宣教士離鄉背井前往異邦, 上山下鄉, 不辭辛勞,

隨之而來的更是醫療團隊與慈善組織,

在當地以其犧牲奉獻的無限愛德,

來幫助苦難人民。就這樣展開教化, 使許多異教徒受到感動,

而轉成為初代的基督徒。所以, 在「信德」的培養方面,

除了已信者運用理性的神學與超理性的靈修,

以增加並鞏固信念之外, 對未信者,

他們成功地運用了「愛德」的力量。

(四)有關「動物倫理」的質疑與回應

基督宗教如何定位動物?無論是從《舊約》或是神學的立場來看待動物,

都區分了人與動物的主從地位,

對動物頗有負面看法。據《舊約》「創世紀」記載,

神創造了人及一切萬物,

但人卻是唯一依於神的肖像而受造出來的,

有其特殊性與神聖性, 因此, 符應「不傷害原則」的基本規範,

就有「不可殺人」的誡命;可是並沒有規定不得殺害動物。

由於人的神聖性,

使人難免具有較高的價值,

凌駕於動物之上。神賦予人「管理」大地眾生的責任與權利;於是,

無論是天上飛的、地上走的、水裡游的,

都成為人所管理與宰制的對象。在這種情況之下,

動物被利用以謀求人類福祉, 在主流神學看來,

是有其正當性的。也因此,

縱使是對於世間的應用倫理議題最為關切的天主教,

強烈反對將人施以安樂死, 反對利用人類胚胎以作醫藥研究,

但從來不曾質疑人對動物應否施以安樂死, 對於利用動物胚胎(甚至是動物肉

[7]本則新聞引自聯合報, 2002, 12, 1, 第10版.

p21

體、器官)以做種種傷害性的醫學實驗,

也都未予置喙。

在這種情況之下,

許多關心動物受苦受難的團體與良心人士,

難免會譴責:讓動物淪落到如今這麼悲慘的程度,

主流神學思想是推波助瀾的幫凶, 因為他們的物種歧視,

使得他們只著眼於從動物身上可以獲取利益的工具價值,

而非動物本身的內在價值。

但如認為基督宗教對動物倫理,

全無正面的詮釋,

也是未見公允的。較緩進的神學解釋是:人要善盡「管理」的責任,

不能無目的地殘害與虐待牠們, 否則就是不寬容,

是對造物主不知感恩的表現。[8]更有極少數非主流的動物神學(Animal Theology),

將動物納入上帝救贖範圍之內;或是提出一套包含人以外所有受造者之宇宙整體性思考,

期以彌補並改變系統神學的錯誤。但這是否能被納入主流神學思想之中,

則尚有待觀察。[9]

三、基督宗教「原罪論」影響下的西方法哲學

基督宗教可從基本原理推出四種中層原則,

再依之推出十誡的基本規範與各種法規。包括教廷的法規、各層級教會、修會的法規,

都可以在基本原理下全面建構出來,

下層法律不得違背上層法律, 法的層級相當清楚。

西方的法律無疑受到希伯來神學的深刻影響。基督宗教的「原罪」論,

相信人性是惡, 所以在神學體系裡,

一定要處理「罪」的問題;因為有罪,

所以才需要「救贖」。為制止罪性而建立「誡命」,

也以「審判」來還其公道, 最終還是歸結於神的「愛」,

希望人能與神和好, 回應神的無限大愛,

好從罪中被救贖出來。

罪來自亞當受惑於夏娃而偷吃智慧樹上的禁果, 這是一種譬喻,

它所指涉者, 彷若只是「知識」,

但耶穌的弟子保羅卻進一步提醒道:嚴重的道德問題不在於知識,

而在於「意志」。如說:「我有行

[8]詳見Mark Bekoff主編, Encyclopedia of Animal Right and Animal Welfare, 中譯本: <<動物權與動物福利小百科>>, 台北: 桂冠, 2002, 頁288-289. )

[9]同上, 頁285-286.

p22

善的願望,

卻沒有行善的能力。我所願意的善,

我偏不去做;我所不願意的惡, 我反而去做。」(羅馬書七章18∼19節)這是一種對「罪之根源性與人之有限性」的深刻觀察。人是有限的,

所以人必須要依神而得救贖, 這種他力思想,

與佛家認為「所有煩惱與痛苦的根源來自無明,

無明須由生命自己開發智慧以轉除之」的自力思想,

無疑是南轅北轍的。但無論如何, 西方受到希伯來神學的影響,

即使是反對神學的人, 也大都主張性惡論。

西方法哲學根源於這種「性惡哲學」,

即連審判席上法曹必須戴上假髮以斷案的慣例,

都透露著一種「法曹非神, 原本無權審判」的神學思想,

從而屬於神之「終末審判」無可取代的權威性,

也就在這樣一頂假髮的象徵性意義之中, 呼之欲出了。

連帶地, 即使是在十八世紀,

抨擊神學而提倡科學的法國啟蒙思想家孟德斯鳩(Charles de Montesquieu, 1689-1755

), 也不例外地接受了性惡哲學,

倡議行政、司法、立法三權分立的觀點:人性本惡,

所以權力不可獨恃, [10]

最好是各自獨立,

而又能互相制衡。三項權利如以「法」作為基礎,

則行政權屬於「執行」法律的權利;立法權是「制定」法律的權利;而司法權則是「掌理」法律,

依據法律以從事審判、解釋憲法及法令的權利。

附論:儒家性善哲學影響下的權能合作與五權分立論

而我國採孫中山先生創立之「五權分立」學說做為基礎,

來制定中華民國憲法, 其精神亦有二,

一為行政權、立法權、司法權、考試權、監察權五項權利分立;二為五項權利之間保持分工合作的關係。這顯然是「橘逾淮而北為枳」,

已有濃厚的「性善論」氣息了。

原來中國主流文化接受的是孟子的性善論,

中山先生也不例外。他儘管是基督徒,

卻在骨子裡承襲著孟子的性善哲學, 所以他自道其思想,

是自堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子、孟子一脈相承的

[10]依阿克頓勳爵(Lord Action) 的名言: 「權力產生腐敗, 絕對的權力產生絕對的腐敗. 」 (詳見<<自由與權力: 阿克頓勳爵論說文集>>, 上海: 商務印書館).

p23

道統。他不但強調治權中的「五權分立」,

而且強調政權與治權(權與能)的合作關係:人民有權,

政府有能。政府只要有能力,

人民就可放心地把權力託付給它。他舉了一個例子,

有一次他坐車, 要司機把車子開到某地,

司機抄了一條比較遠的小路, 他起先很納悶, 問及司機,

方知小路車少且沒公路號誌,

開得反而會更快。後來他果然準時到達目的地。於是他以司機與乘客為喻:他認為政府如司機而人民如同乘客;人民應選出好政府,

然後放心地將權力交給它,

好讓它以其專業能力來為人民盡心做事。

顯然在中山先生看來,

政權與治權之間的合作關係是更為重要的。他強調要看到人與人之間的合作關係,

而非祇是競爭關係。這已是把西方來自性惡論,

而重於「制衡原理」的三權分立說, 改造為東方來自性善論,

而重於「合作關係」的權能分立與五權分立說。

在此,

吾人姑不對「三權分立」或「五權分立」之說,

做任何價值判斷, 只是要提醒一點:宗教和文化入人之深,

有如此者。孟德斯鳩與孫中山,

由於兩人學說所本的哲學原理不同,

所提出來的法律或政治主張, 即使神貌近似,

也還是會有重大岐出的。

參 佛教規範倫理學──基本原理及其中層原則

一、佛教倫理的基本原理與中層原則

(一)正釋緣起

佛法不共世間一般宗教的核心原理,

用最簡要的詞彙表達, 就是「緣起」(梵pratītya-samutpāda;巴paṭicca-samuppāda)。所有經典記載喬達摩•釋迦牟尼悟道而成佛陀的過程,

莫不是思維緣起法, 或一般所稱因緣(nidāna)的環鏈。[11]

緣起說的序列可加以程式化而如下:

[11]詳見<<中阿含經>>卷二四「大因經」 (大正1, 頁578中-582上). 此外在巴利藏的<<大緣經>> (Mahānidāna Suttanta ), <<長部>> (Dīgha-Nikāya)2, 55-57, 南傳七, 頁1-15, 以及<<大本經>> ( Mahanidāna Suttanta ), <<長部>> (Dīgha-Nikāya)2, 31-35, 南傳6, 頁397-403, 此諸經中, 佛陀都提出緣起法.

p24

「彼有此亦有;彼生此亦生;彼無此亦無, 彼滅此亦滅。」[12]

這也就是說:宇宙萬象,

不論是人、事或物、景(佛法中統稱為「法」──梵dharma;巴dhamma),

一切不脫「因緣和合」的法則。「因緣」二字,

可以沒有太大的區別, 都是指「原因」而言, 若分言之,

「因」是構成一法的主要原因,

「緣」是此外的次要原因。大凡人事物態的成就與損毀,

都是有因有緣的, 所以「緣起」, 不但指出了萬法生起的真象,

也究明了萬法還滅的底理。

在這裡,

我們要強調:「緣起」是諸法通則,

生物、非生物、動物、植物都不例外。但是由於無生物並無生命現象,

植物雖有生機, 卻不如動物之有情識與情愛(故名「有情」,

梵sattva), 感受苦樂的敏銳度高,

所以佛法的重心是放在動物為主的「有情」生命問題的解決上,

緣起法的中心議題, 仍是針對生命的種種苦迫,

探究它們發生的因緣與解除的辦法。

(二)由基本原理到四種倫理原則

1.自律原則

龍樹《中論》中有名的「四門不生」偈:

「諸法不自生, 亦不由他生, 不共, 不無因,

是故說無生。」[13]

「不無因」生的理由,

詳如拙著《佛教倫理學》第二章 [14]

所述,

我們先了解其餘三門不生的理由何在。緣起的諸法,

是不會由己因或他因單獨生成的(即「不自生」、「不由他生」),

這個還比較好了解;但為什麼也「不共」生?「緣起」不正是因緣條件的共同組成嗎?原來,

這是排除由「自」與「他」共同產生的迷思;因為任何一法都不可能在單獨的條件下成立,

這就無所謂「自」,

進而也就沒有與「自」相對的「他」單獨存在了。兩者既都不能成立,

兩者之和當

[12] 巴利藏<<中部>> (Majjhima-Nikāya) 2, 34, 南傳11上, 頁39. 漢譯作「此有故彼有, 此生故彼生, ...此無故彼無, 此滅故彼滅」 (雜阿含經)卷十, 大正2, 頁67上).

[13] <<中論>> (大正30, 頁2中). 更早期的如 <<雜阿含經>>卷十二: 「 ...老死非自作, 非他作, 非自他作, 亦非非自他作, 非無因作, 然彼生緣, 故有老死. 」 ( 大正2, 頁81上)

[14]拙著<<佛教倫理學>>, 台北: 法界出版社, 民國八十七年, 第三版, 頁39-42.

p25

然也就無有意義。

於是我們就能體會為什麼佛陀會說「緣起甚深」[15]

──那並不單純是a1+a2+a3……=A這麼單純的演算。任一A固然是因緣和合而無終極自性的,

任一a1或a2或a3, 又何嘗不是因緣的產物?倘若將a1剖析下去,

它是來自b1+b2+b3……的組合;b1又是來自c1+c2+c3……。這樣無窮盡地分析下去,

哪有終極實在的質素可得?這種思維模式,

是由現實經驗的一件事物,

向上推溯而達於無限的。亦即:這是一種「扇狀」開展,

這與諸如「太極生兩儀, 兩儀生四象,

四象生八卦」、「道生一, 一生二, 二生三,

三生萬物」或「神創造亞當、夏娃,

兩人再展轉生養無限後代」之類「金字塔型」的思維模式,

恰恰又是一個背反。

以上「不共生」的解析, 旨在說明:依緣起義,

不宜落入「有某一法是終極實在」的自性見。然而如果不此之圖,

而從每一個現實觀察的事物以為起點, 往上推溯及於無限,

那麼, 這類「一即一切」──往上扇狀的無限思維, 就與「一生一切」──往下金字塔型的無限思維一般,

已落入玄學的迷思之中了。

「一生一切」的神造論難免會被質疑道:受造者生命中的種種局限,

豈不來自於神的創造?然則其罪又豈應由受造者自行承挑?即如一件出廠產品,

如果有所瑕疵, 也應怪罪於製造不精, 品管不良,

豈能怪罪貨品的本身?為了避開這種「命定論」的陷阱,

基督宗教的回應就是:神創造了人,

同時也創造了人的「自由意志」, 所以受造者的生命局限,

乃至由此局限而產生的「罪」,

都是要由每一受造者自行承挑的。人必須接受「審判」,

這也就意味著人有「自由意志」的前提;而基督宗教的「自律原則」,

就是在「自由意志」的前提之下推展出來的。

同樣地, 「一即一切」的玄學化思維,

也已不知覺落入了另一種形式的「命定論」。吾人試想:「紐西蘭的一隻蝴蝶在一個午後拍拍

[15]在<<中阿含經>>卷二四「大因經」 (大正1, 頁578中)中, 阿難認為緣起法易懂, 佛陀卻提醒他「此緣起極甚深」.

p26

翅膀,

其效應展轉出現,

終而導致美國佛羅里達州發生了一場龍捲風。」這樣的陳述容或屬實,

又於吾人之行為實踐何益?人身上發生的每一件事,

如果純粹是被動地讓為數無窮的, 大大小小的因緣牽動著跑,

那麼人又比撞球檯上的撞球好到哪裡去?撞球的走向,

不正是受限於球桿的推力、各撞球之間的距離與碰撞強度等等因素,

而可用數理公式, 加以精準計算嗎?

還有一種經常被混入佛法中的「命定論」思維模式,

就是「甲生乙、乙生丙……」這種單線思考的「宿命論」。它老是將當前的一個現象,

歸因於過去的一項原因,

於是就出現那種動不動歸諸「命中註定」、「前世業障」的論調,

讓人頹廢不振地面對自己的現況, 麻木不仁地面對他人的痛苦,

完全不思改善或援助之道。

然則緣起論的正理,

又是如何避開了「一即一切」或「甲生乙、乙生丙……」這兩類命定論的陷阱,

而推演得出「自律原則」呢?

原來, 每一個當下, 生命的感官面對著無以計數的境界,

還是有他選擇性地或下意識地「專注」的部分事務。人可以自我鍛練或接受教育,

建立起自己的價值觀, 培養良好的品格與專業的技術,

從而讓自己「專注於此」或「專注於彼」,

而不是永遠不由自主地東張西望, 東聞西嗅, 這就意味著,

人在無限因緣推移的情況之下,

依然存在著相對的「選擇自由」。這種心為主導,

不盡然要隨物而轉的「選擇自由」,

正就是「緣起論」可以推出「自律原則」,

而不落入「命定論」陷阱的關鍵性原因。

由於體會因緣的變化萬端, 透過人為的努力,

其結果有無限可能性, 所以,

緣起論者的人生是豐富而充滿著希望的。原來,

緣起論的價值是多元的;它不但客觀說明了人生世態的真象,

而且也積極指出:只要吾人在倫理實踐上努力不懈,

使福德因緣漸漸具足, 則生命的處境改善乃至終極圓滿,

都是可以達到的目標。而且隨個人的根性意樂不同,

還可以在最高原理下, 分別訂定高低不等的短中長程目標,

在自主意願之下, 奉行寬嚴不等的倫理德目。

2.公正原則

p27

佛教教義中有兩大要點:第一是「緣起論」,

第二是「護生觀」。「緣起論」是精密的「因果律」,

佛法以此為總綱, 解明世間生成與還滅的原理,

此中蘊涵著「公正」的中層原則。其次,

「護生觀」是佛法中一切倫理規範的終極精神,

此中蘊涵著消極的「不傷害原則」乃至積極的「仁愛原則」。

先就「因果律」以觀,

人必須為他的行為、言語與心念(身業、語業與意業)的善惡付出代價。在長遠的未來,

人隨著自己的業力所感, 而不斷生死死生,

昇沉於不同層次的生命境界;苦難緣於惡業招感,

福樂因於善業引發, 而千般萬狀的生命苦樂際遇,

又可大分為「五趣」或是「六道」──天趣、人趣、畜生趣、餓鬼趣、地獄趣,

總為「五趣」, 加阿修羅為「六道」,

這就是通稱的所謂「因果報應」。從「因果報應」以觀,

則世間一切悲歡苦樂、恩怨情仇, 在不公平的表象底裡,

都有它深層的公道──如是因, 如是果, 自作自受!

但這只說明了「公正原則」之中「報應性的公正」(retributive justice);重要的是:單只有這一面「公正制裁」的展現之時,

常常形成了令人窒息的業障論, 甚至遠離了仁愛原則,

掉入前所論述的「命定論」陷阱之中。

由上來的詰難來看,

「因果律」與「護生觀」(亦即公正原則與不傷害或仁愛原則),

狀似出現了不可會通的矛盾;這與基督宗教之中,

神兼具「愛」的屬性與「公義」的屬性一般,

易受人質疑云:神愛人,

何以要讓人因罪而受審?當神要彰顯因罪受審的「公義」之時,

在受審者的苦切待遇之中, 可還有「愛」的存在?

在本節中, 姑置「公義」與「愛」不論,

單就「因果律」與「護生觀」來看, 他們可以不相矛盾,

而且緊密聯結──可以這麼說:佛法中「護生」的倫理精神,

正是從「緣起論」中導出的必然結論, 將仁愛澤及苦難生命,

好讓罪惡轉化於無形,

甚至可以跨越「我愛或大我之愛」的藩籬,

而達到「無緣大慈」與「同體大悲」,

那是另一重「普及性的公正」(distributive justice)。[16]

p28

佛法不是僵化而單線思考的因果觀, 它的「因緣和合而生,

離散而滅」, 發展出來的是彈性(而且有無限可塑性)的因果觀。佛陀講述因果,

旨在令吾人把握每一個當前, 努力行善, 以注入善因的方式,

來改變既有的因果網絡, 以期現生後世離苦得樂,

乃至離大苦聚,

證得涅槃。若以菩薩利他而言:一切心行莫不以「護生」為前提,

以慈憫之心面對蒼生苦難, 盡己所能地援之以手,

決不因憂讒畏譏或於己無益而裹足不前, 更且心思純潔,

而全無希求回饋或圖得善報的念頭。

這樣的護生觀, 乍看之下, 似乎與因果論的公正原則有所背反,

其實不然,

它依然有因果的軌跡可循。以慈善事業為例:生而貧病癃殘之人,

受的是過去慳貪傷生之報, 為什麼還要施以財物,

授以醫藥?施惠愈多, 豈不是受者負債愈重?然而慈護心行,

卻能使受者減除自怨自艾、憤世嫉俗的心理,

從而消戢報復、破壞、殘害乃至毀滅個人或社會的念頭,

甚且感恩圖報, 犧牲奉獻以圖回饋社會;且因自己受過痛苦,

深體貧病癃殘的滋味, 所以矢志改善他人相同處境的心,

有時比富貴中人還更強烈。如此則善因日增, 善緣日廣,

不但受施之債早日可償, 而且因善心行而招感樂果報。

這還是就著個人因果的善性循環而言;即使是整個世間的因果網絡(共業與共業所感的環境),

也同樣可在護生的努力中, 造成良性循環, 而加以逐步改善。

無論是面對個人或是群體的困境, 吾人必須從緣起法則中,

透視未來的無限可塑性,

而避開宿命論的灰暗陷阱。但是今天有許多佛弟子,

不是為自己道德上的懦弱找尋理由,

就是在佛法的思維上出現盲點,

比如:動輒將某一個體的悲苦歸諸「業障」,

或將某一族群的災難歸諸「共業」,

卻絲毫不曾以積極性的思考方式引領行動,

努力製造個體的增上善緣, 甚至結合同行同願者,

將力量展轉增上, 以挽回群體的共業。

[16]詳見拙著<<佛教倫理學>>第二章第二, 三節, 頁65-86.

p29

所以,

佛教確實認為果報大都來自個人之業(但包括宿業與現緣),

以及「共業」的招感, 但卻鼓勵人儘可能在眾生受苦報時,

幫他減輕苦難, 改變命運, 從而改變他的思想,

使他從受惠的溫情中學習行善。就更寬廣的意義而言,

當我們給予受苦的人慈悲與關懷時, 受惠者不祇於當事人,

因為他會把恩惠再轉施予在別人身上;這無形中是眾生界良性的因果循環。而就更深層的意義而言,

當事人在不斷努力行善的過程中,

也早就還清了他所「預支」的恩惠, 甚至更加增多了他的福報,

而為自己的長遠未來鋪設了良性的因果循環。

積極克己行善,

並透過修持以減低甚至斷除煩惱的干擾力。煩惱減輕了,

自然就會減少錯誤的行為,

而未來也會感得較好的果報;煩惱斷除了,

就能從根源切斷未來承受果報的輪迴鎖鍊。佛法的教化雖是外在因緣,

卻也是從旁啟發內在力量的有效助緣。

就因為自己後天的努力行善與他人從旁的善意協助,

也都加入了因緣的網絡, 無形中影響著果報的形態,

所以緣起論作為精密的「因果律」,

不但與「護生觀」不相矛盾,

而且還保證了「護生」的「功不唐捐」。亦即:這種普及性(而非祇是報應性)的公正原則,

才真正能讓人擺脫宿命論的苦難, 而帶來生命無窮的希望。

3.不傷害原則與仁愛原則

如前所述, 由於緣起法則中事物開展的無限可塑性,

所以「護生」不至於效果落空。然而這還只說明了「護生」的合理性。合理的事未必就是必須做的事,

然則「護生」, 包括消極的不傷害原則與積極的仁愛原則,

難道是每一個佛教徒(乃至每一個人)必盡的「義務」嗎?

由以下剖析的三點理由, 我們的答案是肯定的;而這三點,

又有互相證成的內在理路。

一、自通之法

佛弟子在歸依三寶(宣誓正式成為佛教徒)時,

雖然未進一步受持「不殺生」等五戒, 但已要說:

p30

「從今日乃至命終, 護生。」[17]

在家佛教徒所奉持的基本規範──五戒,

即是在「護生」的「仁愛原則」之中開展出來,

屬於消極性「不傷害原則」的規範。

從原始的《阿含經》到大乘經典, 處處說明護生的理由──「自通之法」[18]

, 如《法句經》「刀杖品」(Dandavaggo)說:

「一切懼刀杖, 一切皆畏死, 以自度〔他情〕, 莫殺教他殺。

一切懼刀杖, 一切皆愛生, 以自度〔他情〕, 莫殺教他殺。」[19]

這正是「自通之法」的崇高精神:用自己的心情,

揣度其他眾生的心情, 而珍重他趨生畏死,

趨樂避苦的天性。顯然佛教與Peter Singer同樣是以「感知能力」為判準,

來考量動物處境的。

從最基本的道德規範──「五戒」, 到最崇高的菩薩心行──「與樂拔苦」的慈悲,

前者是「不傷害原則」的具體展現,

後者是「仁愛原則」的具體實施。兩者莫不從「以自度他情」出發,

將心比心, 以克制自己的情欲, 同情他人的苦樂。

二、緣起相的相關性

素樸經驗「自通之法」的背後,

有它「相依相存」或「眾生平等」的思維邏輯。這兩者,

印順導師視為「慈悲的根本」。[20]

原來, 「人」雖有各別隔歷的形體, 但形體與形體之間,

則並非「絕緣體」。一般的互通, 仰仗語言與表情以傳達訊息,

而至親至愛之人的互通,

甚至可以隔空出現(例如:兒子在外發生橫禍而慘死,

母親在家毫不知情, 竟然在災禍發生的同時,

沒來由地心痛了起來),

這就是所謂的「心有靈犀」或「心電感應」。

當人愈是將「自我中心意識」減低, 這種「互通」的管道,

就愈是暢通。所以, 忘我愛子的母親, 對稚子的苦樂,

感同身受;一般看小說或電影看到忘我的人,

將自己溶入到主角的處境之中, 也可以隨

[17] 如<<雜阿含經>>卷三七(大正二, 頁二七三中. )

[18] <<相應部>>(Samyutta-Nikāya) 五五「預流相應」 (南傳卷十六下, 頁236) 此即所謂「自通之法」.

[19] 見<<法句經>>合訂本, 台南: 妙心寺, 民國八十年五月版, 頁30.

[20] 詳見印順導師: <慈悲為佛法宗本>, <<學佛三要>>, 頁120-123 .

p31

著主角的憂傷而不自禁落下眼淚。這就是人人可以具足的「自通之法」。

然則何以形體隔歷的人,

並不是「絕緣體」?理由就是:依「緣起」法則以觀:存有的任一現象(有情包括在內),

原都不是隔別孤立而可以單獨存在的,

須要有「眾緣和合」以成就之。因此, 緣所生法本身,

就與其他的緣所生法,

有著「相依相存」的複雜網絡。在這前提之下,

因緣相互支援成就的生命體與生命體之間,

如何可能不存在著隱微而暢通的管道呢?因此,

對其他生命的尊重, 就不祇是素樸的感情因素,

而在感情自然流露的背後,

有其「法則」存焉。透視此一「緣起無我」的法則,

才能體會「自通之法」的所以然。有了這番體悟,

方能從「眾生緣慈」而昇華出「法緣慈」與「無緣慈」的生命智慧。

三、緣起性的平等性

其次, 由於一切有情只是因緣條件組合下相對穩定的存有個體,

所以, 在因緣條件變化時, 個體的尊卑優劣之處境,

也就跟著發生變化。一切階級意識,

都是執著於階級真實性的「常見」,

也是一種我慢作怪的「自性見」, 在現象差別性的背後,

緣起性空, 諸法無我,

永恆不變、獨立自存而真實不虛的現象自體,

了不可得(性空、無我)。易言之,

「諸法緣生無自性」的法則,

是平等平等的。這就是佛家「眾生平等」說的理論依據。

從這法性一如去了達緣起法時,

不再單是從相依相成的關係產生共同意識,

而是進一步體悟自他無二無別的平等。大乘法說:眾生平等;不但如此,

連眾生與佛也都平等, 因為「有因有緣世間集」而產生眾生,

「有因有緣世間滅」而產生諸佛;一切眾生都有成佛的可能性──「佛性」。這些都是從法性平等的現觀中得來的。

「無緣大慈, 同體大悲」由此萌生──給予眾生快樂,

不來自於任何從「我」的立場所設定的「特殊條件」(故曰「無緣」);憫念眾生悲苦,

則係因眾生法爾平等不二, 同體相關。這時,

「護生」已不祇是一種素樸的感情, 一種互惠的思維,

而形成了一種情識與情愛

p32

的昇華。「護生」已不祇是一種美德,

而形成了有道德自覺與理性思辨能力,

意欲提昇「情識與情愛之層次」的「人」所應恪遵的「義務」。所以,

不僅是消極方面不宜殘虐眾生(包括動物), 積極而言,

更應以「仁憫眾生」的「超義務」行為,

臻於超凡入聖的生命情境。

綜上所述, 佛法的「緣起論」,

適足以導出不傷害原則與仁愛原則。從緣起相的相關性與緣起性的平等性中,

我們已可以為慈憫孤弱的惻怛之心, 找到理論的根源,

從而在「無我」與「平等」的深觀之中,

「利他」而不摻雜「利己」的染念, 而達到道德的純潔,

這也並不是全無可能的。

二、毗尼(vinaya)的法哲學:由佛教倫理學到佛教戒律學

順著前章末節有關東、西方法哲學的討論,

本節也略談一下佛教戒律(毗尼:vinaya)的法哲學。

傳統研究佛教戒律的方式,

往往單就每一條文而作文句解釋與犯相分別, 其實這是不夠的,

因為, 文句解釋只是理解條文內容的基礎功夫,

犯相分別則經常是來自實際的判例,

或對各種可能狀況的預先擬想, 細細碎碎,

根本不需死記硬背。至於類似「未制不犯」(不溯及既往)或「癡狂心亂,

痛惱所纏」(精神病患不究法律責任)的各種所謂「開緣」(例外),

也是一般法律所共通的法理, 並無神秘意義。方法論(methodology)不對頭,

必然會影響研究結果。依文釋義的傳統戒律學研究者,

時常會成為教條主義者,

這絕對與他們「疏離佛法的活水源頭」的方法論有關。最大的致命傷就是:他們沒有本文首章所述及的,

法律的層級觀念──從基本原理、中層原則、基本規範、各種法規到各式判例的層級觀念。

其實, 無論是法與律, 思想與制度, 化教與制教,

其活水源頭都不外乎是「緣起」(pratītya-samutpāda)。

在制度方面, 由於佛教基本原理是「緣起」,

筆者曾在拙著〈結戒原理與制戒原委〉中,

以「緣起」為出發點, 分析僧團為何會採取

p33

民主共議的制度, 而無法產生中央集權制的世界性教廷與教宗教皇的原因:專制教會的結構, 顯然與緣起法的基本原理不符。緣起, 意味的是多方因緣的結合, 產生或此或彼的結果。所以純依個人主觀意願就可決策, 雖可帶來較高的效率, 但決策過程未經諸多因緣的相互激盪, 錯誤的機率也就會相對提高, 這決不會是緣起論者所樂見的制度。也因此, 佛教自創教以來, 從未有全國性或世界性的教會教廷, 也未嘗產生類似教宗的最高領袖, 連佛陀也以僧中一員自居, 鼓勵僧眾依「羯磨」程序民主議事。[21]

依於「緣起」法則, 推論其思想與行為的必然開展,

是即「護生」精神。從這裡, 吾人即可將倫理學銜接上戒律學──戒律學不外乎是將倫理學中之「護生」價值觀加以具體化的一門學問。

在家的倫理規範, 從「護生」精神出發, 以五戒(panca

śīla)為主;出家者的倫理規範雖然數以百計,

但也還是不外乎此一精神的延伸。出家、在家,

最大的差別還不祇是條文的多寡,

而是:在家五戒以「殺戒」為首,

比丘(尼)的具足戒卻以「淫戒」居先。筆者以為:這不是由於兩者在「護生」方面的倫理價值觀有所分歧,

而是由於:發揚緣起的「護生」精神, 有賴於僧伽之住持正法,

所以僧伽的制戒原理,

歸結於「梵行久住」。為了讓梵行得以久住,

比丘(尼)就應先擺脫一切障解脫道的情欲糾葛,

這才能符合十大利益,

而達到「令正法久住」的目的。只要正法得以久住世間,

「護生」精神就得以維繫而不墜。

由於「護生」的理論根源是「緣起」論,

它不是來自「天命」或「神恩」思想,

而是來自每人在情意上自覺地「以己度他情」的「自通之法」,

以及在理智上對「緣起相的相關性」與「緣起性的平等性」之認知,

所以落實而為戒律的規範,

就不可能與這「自通之法」、「相關性」與「平等性」三大原理互相悖反。

然則「自通之法」等三大原理如何具象化而形成緣起論者的人格

[21]拙著<結戒原委與制戒原理> , <<律學今詮>>, 頁一一五 - 一一六.

p34

特質呢?筆者在《佛教倫理學》中,

提到緣起論者的倫理價值觀及其所形成的人格特質是:

一、 養成不卑不亢的謙和胸懷。

二、 內心充滿著感恩。

三、 對眾生湧現慈悲之情。

四、 民主的精神。

五、 平等的精神。

六、 科學的精神。

這些原都是深刻體悟「緣起」智慧的人,

會自然流露的人格特質;而毘尼作為僧尼具體而微的行為規範,

也就在規範的設計之中,

隱涵著打造這種人格特質的意圖。換句話說,

假使自以為「持戒」的人, 呈現出來的是相反的人格特質,

如:專制、自大、冷酷、自我中心強烈、無法設身處地為人著想、階級尊卑觀念強烈,

那他肯定是對戒律內容揣摩錯誤。[22]

由此一佛教倫理學所開展出來的思想架構, 拿來研究戒律,

視野是可以極其開拓的。筆者先前撰寫的諸多律學論文,

一再提到:應先掌握制戒的根本精神與制諸戒法所欲達成的目的。唯有把握其根本精神與制戒目的,

才能恰如其份地守持戒規, 長養良善的品格,

並因應瞬息萬變的時代。這樣,

既不會完全將戒律擱置一旁而不予理會,

也不會保守僵化而不知應變,

甚至淪為麻木不仁而令人厭憎的教條主義者。要之,

就是「離此(毫不理會與教條主義之)二邊而行中道」。

然則何謂「中道」?如何行持方是「中道」?筆者曾於〈撰寫「佛教倫理學」的「教證」與「理證」──以拙著《佛教倫理學》為例〉文中,

依「緣起」而來的體會, 將「中道」定義為:「在所有可見聞覺知的因緣條件之中,

無私地作相對最好的抉擇」。[23]

而「相對最好」的選擇,

既然涉及「好」或「不好」(或道德上

[22] 詳見拙著<毗尼研究方法舉隅>, <<律學今詮>>, 台北: 法界, 民國八十八年, 頁四一 - 五四.

[23] <<法光論壇>>第五期, 台北: 法光佛教文化研究所, 頁43.

p35

的「善」或「惡」)之研判,

那就不得不追究,

如何作倫理上「對」或「錯」的抉擇?這依然要回溯到佛教倫理學以判定之。於是乎,

從佛教倫理學到佛教戒律學之間,

就有了一以貫之的脈絡;易言之,

佛教戒律學根本就應納入佛教倫理學的理論框架之下而以研究之。亦即:要研究佛教戒律,

必須先理解戒律這種佛門法律(Vinaya Law)的法理學與法哲學。

原來, 諸多繁複的條文戒相,

還是要置於「規範倫理學」的大框架之下,

尋求其關聯性的意義。戒律條文, 雖是「隨犯而制」,

但可不是佛陀隨興之所至而任意制訂的,

而是本諸「緣起」法則, 發揮「護生」精神,

依於各種中層原則,

而具體化約為基本規範(在家的「五戒」或出家的「四重禁」),

再依此基本規範而制訂出各種成文法(所謂「波羅提木叉」,

梵Prātimokṣa, 巴

pātimokhha),

並形成種種不成文法與判例的。

依筆者在佛教界對許多以「持律」自期的戒律研究者所作的觀察,

可以概括性地下一個結論:無有倫理學基礎的戒律學訓練,

經常使得信奉者陷入教條主義, 從而出現三個盲點:

一、既有的條文有限,

使得他們無法應變新局。例如:佛陀焉有可能於二千六百年前,

就制訂有關「僧尼可否看電視?可否上網路?可否坐飛機」之類的規範?於是遇到新的狀況,

這些僧侶往往憑著自由心證的方式來對應它。自由心證倘無所本,

則各自應對的方式,

往往依各人或各僧團的主觀意願而南轅北轍。

二、原來佛陀制訂戒律,

是為了給修道者、僧團與社會帶來正面的意義 [24];但有時情境轉移以後,

許多原屬正面的規制,

卻出現了極為鉅大的副作用。許多僧侶無法綜觀全局,

卻只在支微末節上細細碎碎地加以詮釋,

當事人往往自以為是「一絲不茍」地奉行某些戒律,

卻形成了自他的損惱。最嚴重的是:當初原為佛陀善意扶植女性僧團

[24]此三方面的正面意義, 亦即筆者對佛陀制戒之原理「十種利益」的三種歸納, 詳見筆者所撰<結戒原委與制戒原理> , <<律學今詮>>, 台北, 法界出版社, 民國八十八年, 頁85-125.

p36

的幾則教育性規制,

被增列條文並擴大解釋為「男尊女卑」的權威性依據。於是,

許多僧侶(兩性皆然)往往都同樣受到階級意識的左右,

而形成了自大自卑交綜, 而無法平等持心的病態心理。

三、這種類型的「持戒」人士,

往往不是為自己無法全分持守戒律而自怨自艾,

就是為自己如此「恪遵佛戒」而自矜自恃;他們往往依自己的文化慣性與個人習性(而非較為客觀的法哲學與法理學)來詮釋法條,

衡量持犯, 甚至變相地濫增法制, 卻偽託「佛制」,

以取得法源的正當性。有的則是誤用佛法中之名相(如:業障、報應、無分別、不執著、忍辱、慈悲),

讓目的原在於「淨化人性」或「尊重生命」的戒律,

反而形成了人性的異化。面對生命之苦難而冷漠無情的人,

竟還可以找到戒律上的正當性而振振有詞,

這就進一步形成了道德之惡(evil)或行為之過(faults)。

同樣的情形也出現在基督宗教。如前所述,

基督宗教依於「神」的最高原理而推及「愛」及「公義」的中層原則,

依此出現基本規範的「十誡」,

從而制訂各種教會、修會或平信徒所應遵循的規章。但如漂離了以「愛」為本的中層原則,

也會出現律法主義(又名「法利賽主義」),

存心與一切世俗生活和世俗事務分隔,

企圖在生活上完全遵守律法最細微的規則(內容包括摩西律法與日積月累的傳統規條),

由於只注意「不可行這、不可做那」的繁瑣條文,

反而忽略了神在當初頒佈律法時的愛心。

後 記

本文至此, 暫作結束。本文之作,

是拙著專書《佛教規範倫理學》的部分章節,

該書擬於寒假撰寫, 並於明(2003)年三月下旬出版之。故先以本文發表於本學報中,

敬請諸位學界師友, 不吝指教為禱!